今天是我们国家的70岁生日。回首过去,共和国各行各业走过了光辉的历程,创造了不朽的业绩。同样的情况也出现在中国的半导体行业。

在这个普天同庆的日子里,让我们一起回顾中国半导体70年的历史。

开创性文章:1956年至1978年

1956年是中国现代科技史上具有里程碑意义的一年。因为今年年初,党中央发出了“向科学进军”的伟大号召。根据国外发展电子器件的进程,提出我国也要研究半导体科学,将半导体技术列为国家四大应急措施之一。

之后,中科院应用物理研究所首先举办了半导体器件短期培训班。请回黄昆、吴希久、黄畅、林兰英、王守武、程中智等教授半导体理论、晶体管制造技术、半导体电路的专家。并在北京大学、复旦大学、吉林大学、厦门大学、南京大学开设半导体物理专业,联合培养第一批半导体人才。

1957年,北京电子管厂用还原氧化锗的方法拉出锗单晶。中国科学院应用物理研究所和二机部十局十一所研制的锗晶体管。当时中国先后研制出锗点接触二极管和三极管(即晶体管)。

1959年9月,天津“601实验室”(中国电科46所的前身)成功拉出中国第一块硅单晶;

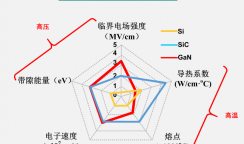

1962年,天津制造出中国第一颗砷化镓单晶(GaAs),开启了中国化合物半导体的新征程。

1963年9月,中国科学院半导体研究所承担了研制高频晶体管、功率晶体管、高速开关等硅平面器件的任务,并于1963年底正式试制出样品管。

1965年12月,河北省半导体研究所召开鉴定会,鉴定了第一批半导体晶体管,在国内首次鉴定了DTL(二极管-晶体管逻辑)数字逻辑电路。

1966年底,TTL(晶体管-晶体管逻辑)电路产品在上海第五元件厂进行鉴定。DTL和TTL都是双极型数字集成电路,它们的研制成功标志着中国制造出了自己的小规模集成电路。

1968年,第一个PMOS(P型金属氧化物半导体)电路(MOSIC)在上海无线电十四厂制成。开始了我国MOS电路的研制,70年代初,永川半导体研究所(现电子第二十四研究所)、吴尚十四厂、北京八七八厂相继研制出NMOS电路。之后发展成CMOS电路。

1972年,我国自主研制的大规模集成电路在四川永川半导体研究所诞生,实现了中小规模集成电路向大规模集成电路的跨越。

1975年,由王阳元等人领导的北京大学物理系半导体研究组设计出我国首批三种类型(硅栅NMOS、硅栅PMOS、铝栅NMOS)1K DRAM,比美国Intel公司开发的C1103晚了5年,但比韩国和我国台湾省早了4、5年。这个时候,中国台湾省刚刚从美国买了一个3寸的晶圆厂。

1976年11月,中国科学院计算技术研究所研制成功1000万次大规模电子计算机,所用电路为中科院109厂(现中科院微电子中心)研制的ECL(发射极耦合逻辑)电路。

调整发展时期:1978-1999年

1978年10月,中国科学院成立了半导体研究所,由王守武领导,研制4K DRAM。这是一项非常艰巨的研究工作,对科技、国防和经济的发展都具有重要意义。王守武立即一头扎进实验室,设计创新了四十道工艺。他要求各工序负责人明确工作流程,严格执行,争取工序质量的稳定。由于实验条件落后,他还对实验所用的仪器和基础材料进行了检修、改造和测试,使其稳定可靠,达到了要求的质量标准。

王守武从开发一个难度不大的256位中型集成电路开始,测试工艺流程的稳定性和可靠性,然后投入4000位DRAM的开发。1979年9月28日,大规模集成电路研制成功,批量成品率达到20%以上,最高达到40%。这一重要突破结束了中国无法制造大规模集成电路的历史。

1980年,中国第一条3寸生产线在878厂投产。这家工厂的前身是1968年在京成立的国营东方光电厂,主要生产TTU电路、CMOS时钟电路和A/D转换电路。

1982年10月,为振兴我国计算机和集成电路产业,促进电子计算机的广泛应用,国务院成立了计算机和大规模集成电路领导小组。72厂从东芝引进了3英寸电视集成电路生产线,这是中国第一次从国外引进集成电路技术。

1983年5月,计算机和大规模集成电路领导小组在北京召开了全国计算机和大规模集成电路规划会议。会议提出了正确处理自我发展和技术引进的关系,积极引进国外先进技术,增强自力更生能力,抓紧抓好现有企业技术改造的若干政策措施;以品种和质量为主,把发展中小型机,特别是微型计算机和单板机作为重点方向;要以应用为导向,大力加强计算机软件工作,迅速形成软件产业;把计算机的推广应用作为整个计算机事业的重要环节;加快人才培养,建设一支强大的科技队伍。

1985年,中国第一个64K DRAM由742厂生产。需要提到的是,这只比韩国晚了一年。

1986.国内首款65K DRAM正式宣布研发成功。同年,中国第一家设计公司北京集成电路设计中心(现中国华大集成电路设计公司)成立。这标志着中国集成电路设计产业发展的开始。

1988年,上海仪表局与上海贝尔公司合资成立了上海贝岭微电子制造有限公司,这是中国集成电路行业的第一家中外合资企业,并在中国大陆建成了第一条4英寸芯片生产线。同年,中荷合资成立了上海飞利浦半导体公司,即后来的上海先进半导体制造有限公司..

1989年2月,机电部在无锡召开集成电路“八五”发展战略研讨会,提出了“加快基地建设,形成规模生产,重视专用电路发展,加强科研和支持条件,振兴集成电路产业”的发展战略。正是在这一年,742厂与永川半导体研究所无锡分院合并,组建中国华晶电子集团公司。

1990年,国家决定实施908工程。98项目是中国集成电路发展的第八个五年计划,其主要承担企业是无锡华晶。从1990年开始,国家投资20多亿元,目标是在无锡华景建设一条月产量12000片、6英寸、0.8-1.2微米的芯片生产线。从项目开始到实际生产用了7年时间。正是在这一年,中国半导体行业协会成立了。

1992年,熊猫EDA软件正式发布。EDA是当时中国为突破巴统对中国的禁运而启动的项目。当时,国家尽一切努力,在北京集成电路设计中心聚集了来自全国科研院所和企业的117名研究人员和1名中国科学家,从零开始了EDA软件的关键性工作。该项目于1988年正式启动。该项目的公布填补了该领域的长期空白,是我国第一个具有自主知识产权的EDA系统,打破了国外对我国EDA技术的长期封锁。

1993年,无锡华晶制造出第一台256K DRAM采用2.5微米工艺;

1995年,电子部提出了“九五”集成电路发展战略,即以市场为导向,以CAD为突破口,产学研结合,以我国为重点,发展国际合作,加强投资,加强重点项目建设和技术创新能力,促进集成电路产业进入良性循环。

1995年,国家决定实施“909”工程。1995年11月,鉴于中国集成电路发展严重落后于国外,原电子工业部向国务院提交了《关于在九五期间加快发展中国集成电路产业的报告》。“909”工程是电子工业史上投资规模最大的国家工程,表明了当时党和国家领导人对提高我国集成电路水平的渴望。

1995年,首钢NEC建成了第一条6英寸生产线。首钢涉足半导体业务始于上世纪80年代末。在政府大力发展半导体产业的政策引导和新日铁等日本钢铁企业的示范下,首钢开始将目光转向芯片这一高科技制造领域。为了弥补技术和市场资源的不足,首钢选择与NEC成立合资公司,进军芯片生产领域。新成立的首钢日电雄心勃勃,计划全面引进NEC公司的芯片设计、生产和管理技术,并购置全套生产设备和CAD、CAT、CAM系统,实现开发、设计、生产、销售、服务一条龙运作。

1996年3月,国家正式批准建设大规模集成电路芯片生产线项目,业内俗称“909工程”。“909”工程注册资金40亿元人民币(1996年国务院决定从中央财政增加拨款1亿美元),由国务院和上海市财政按6: 4的比例出资。1996年,“909”工程的主要承担单位上海华虹微电子有限公司正式成立。

1998年,华晶与尚华签订了合作生产MOS晶圆的合同,合同有效期为四年。华晶芯片生产线开始承接尚华公司的加工业务。开启100%代工的代工模式,真正开启中国大陆代工时代;正是在这一年,上海贝岭在a股注册,成为国内首家在主板注册的集成电路公司。

1999年,中国第一条八英寸生产线在华虹NEC建成投产。

全面发展期:2000年至2014年

2000年国家出台了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(俗称18号文),加大了对集成电路的扶持力度,使得集成电路产业发展迅速!

也是在2000年,SMIC成立。当年8月,SMIC在上海浦东新区张江高科技园区正式动工,书写了中国集成电路产业的新篇章。

2002年,龙芯一号研发成功,2002年建成龙芯一号(英文名Godson-1)。它是32位处理器,内部频率(也叫主频)为266 MHz。龙芯一号CPU采用0.18um CMOS工艺制造,具有良好的低功耗,平均功耗为0.5W,在芯片上提供了专门设计的硬件机制,可以抵御缓冲区溢出攻击。硬件基本上抵御了缓冲区溢出攻击危险,从而大大增加了服务器的安全性。基于龙芯CPU的网络安全设备可以满足国家政府部门和企业对网络和信息系统安全的要求。

2004年,第一条国产12英寸生产线在SMIC北京工厂投产。也就是在这一年,华虹NEC成功转型进入代工领域;正是在这一年,华为的海思成立了。

2006年,武汉新新成立。2006年,武汉新芯是武汉市政府投资100亿元人民币新建的半导体代工厂,2008年开始量产。自2008年以来,我们为客户提供专业的300mm晶圆代工服务,在NOR Flash领域积累了十多年的制造经验。我们是中国乃至全球领先的NOR闪存晶圆制造商之一。2017年,武汉新芯开始聚焦IDM(集成器件制造商)战略,发布了集产品设计、晶圆制造、产品销售于一体的自有品牌,致力于研发高性价比的SPI NOR Flash产品。

快速发展期:2014年至今

2014年,《促进国家集成电路产业发展纲要》正式发布,纲要定了;

到2020年,集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小,全行业销售收入年均增速超过20%,企业可持续发展能力大幅增强。智能终端、网络通信、云计算、物联网、大数据等关键领域的IC设计技术。达到国际领先水平,产业生态体系初步形成。16/14nm制造工艺实现量产,封装测试技术达到国际领先水平,关键设备和材料进入国际采购体系,基本建成先进、安全可靠的集成电路产业体系。

到2030年,集成电路产业链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队,实现跨越发展。

这也正式开启了中国集成电路产业发展的新阶段。

2015年,长电科技收购兴科金鹏。中国封装测试巨头进入全球前三;同年SMIC 28nm量产,进一步拉近了中国代工领域与国际领先厂商的距离。

2016.金华集成、合肥长信、长江存储是三家本土存储公司。2019年,长江存储和合肥长信更进一步,各自宣布在64层3D NAND FLASH和DRAM上取得新突破。这也标志着国产集成电路进入了一个新的阶段。

大家可以看到,建国70年来,中国的集成电路取得了举世瞩目的成就。我相信在未来。中国的芯片产业能够攀上新的高度,也值得我们期待。

在线

在线

咨询

咨询

关注

关注