近日,据韩媒报道,多位业内人士透露,LG集团旗下子公司Silicon Works近日宣布扩大半导体业务,重点发展碳化硅PMIC和MCU。

据了解,硅片公司之前一直以其驱动IC产品而被业界所熟知。此次大举进军碳化硅芯片领域,不仅透露了其从LG集团分拆后的发展规划,也从侧面印证了碳化硅正在成为汽车领域冉冉的后起之秀。

它为何这么抢手碳化硅(SiC)又称碳硅石和金刚砂,是一种无机物,化学式为SiC。它是由石英砂、石油焦(或煤焦)、锯末(生产绿色碳化硅时需要加盐)等原料在电阻炉中高温熔炼而成。

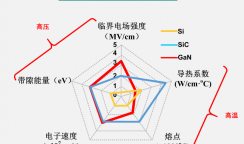

作为第三代半导体的代表,碳化硅材料具有宽禁带、高击穿电场、高热导率、高电子饱和率和更高的抗辐射能力,更适合制作高温、高频、抗辐射和大功率器件,因此被广泛应用于IGBT、MOSFET等功率半导体。安信证券李哲团队在此前的研究报告中指出,虽然目前的功率器件仍以碳基为主,但碳化硅基器件的低能耗、耐高压、耐高温等优良特性更适合用于功率器件,正在逐步取代碳基器件。

具体来说,与硅基MOSFET相比,碳化硅基MOSFET具有高度稳定的晶体结构,工作温度可以达到600℃。击穿场强是硅的十几倍,所以阻断电压更高;传导损耗比硅器件小得多,随温度的变化很小。热导率几乎是硅的2.5倍,饱和电子的漂移率是硅的2倍,因此可以工作在更高的频率。

基于这些特点,碳化硅的终端市场主要服务于新能源汽车和光伏,尤其是新能源汽车OBC、DC/DC,新能源汽车的逆变器、充电桩、光伏逆变器都需要大量的功率器件。

碳化硅是目前最成熟的宽带隙半导体材料。世界各国都非常重视对它的研究,并投入了大量的人力物力积极开发。美国、欧洲、日本、中国等。在国家层面制定了相应的研究计划:

美国:2014年1月,美国总统奥巴马亲自牵头成立了以SiC为代表的第三代宽带隙半导体产业联盟。此举背后是美国对以SiC半导体为代表的第三代宽带隙半导体产业的大力支持。

欧洲:英飞凌德国与17家欧洲公司联合成立Smart PM(智能电源管理)组织,拓展碳化硅在电源和电气设备中的应用。欧洲纳米技术咨询委员会(ENIAC)的“高效电动汽车计划”专注于新型电动汽车中碳化硅功率器件应用技术的研发,由英飞凌牵头。

日本:日本政府2013年将SiC列入“首相战略”,认为未来50%的节能将通过它实现,开创清洁能源新时代。日本经济产业省积极发展碳化硅的研究和生产,推动其在通信电源、混合动力汽车、可再生能源变频器、工业电机驱动等领域的应用。

中国:2016年,中国国务院发布“十三五”国家科技创新规划,明确提到加快突破第三代半导体材料。

汽车制造商的远见

自2016年4月起,特斯拉Tesla Model 3率先采用以SiC MOSFET为功率模块的逆变器。截至目前,全球已有20多家汽车制造商在车辆充电系统中使用了SiC功率器件。

碳化硅市场的火爆导致大量半导体厂商涌入,其中份额最大的是美国的Cree。根据Yole的最新报告,它占据了整个SiC功率器件市场的62%。

在这些半导体制造商为之疯狂的同时,汽车制造商也无法抗拒这种冲动。近年来,他们动作频频。

丰田汽车作为世界知名的汽车制造商,丰田显然非常关注这方面。2020年4月,电装与丰田合资成立“MIRISE Technologies”,研发下一代先进汽车半导体。MIRISE将结合丰田在整车和电装零部件方面的经验,专注于电力电子、传感器和SoC三个技术领域,进一步突出他们对汽车半导体的重视。

据报道,丰田中央RD实验室和电装公司自1980年以来一直在合作开发SiC半导体材料。2014年5月,他们正式发布了基于SiC半导体器件的新能源汽车功率控制单元(PCU)。

民众大众在功率半导体方面也有布局。一家是科锐,在大众FAST(未来汽车供应轨道)项目中成为SiC SiC独家合作伙伴。第二,英飞凌已经成为大众FAST项目的战略合作伙伴,专注于大众MEB电驱动控制解决方案的电源模块。

科锐是SiC材料和晶圆的国际大供应商,大众的锁定无疑为其打开了更广阔的市场。凌飞在MOSFET和IGBT等全球汽车半导体市场排名前三。

本田本田汽车公司、日产汽车公司和罗马公司已就SiC半导体技术在HEV/EV中的应用进行了多年的合作研究。我们与本田罗默公司一起开发了一种使用SiC半导体器件的大功率电源模块,将转换器和逆变器的所有二极管和晶体管从硅器件改为SiC器件。

福特2015年底,福特宣布计划向电动汽车项目投资45亿美元。近年来,福特公司对SiC/GaN器件在混合动力汽车上的应用进行了投资研究。

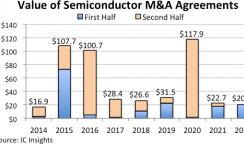

毫无疑问,SiC的市场正在爆炸式增长。Yole dédevelopment在《Power SiC 2018:材料、器件与应用》报告中预测,主逆变器采用碳化硅将导致“2017-2023年SiC市场年复合增长率达到108%”。

Yole发现,未来几年,几乎所有汽车制造商都会在主逆变器中使用SiC。特别是,所有中国汽车原始设备制造商都在积极考虑采用SiC。

面对如此巨大的需求,国内厂商当然不会错过,只是略落后于巨头。资料显示,在过去的一年里,中国全国半导体总投资超过700亿,与SiC相关的项目有65亿个,包括三安光电、中科钢研、天通股份等企业。据相关人士介绍,目前国内碳化硅器件的增长速度极为迅速,尤其是在节能环保的大背景下,越来越多的国内企业开始大规模使用碳化硅器件。

在巨大的市场需求推动下,中国涌现出一批优秀企业,甚至在全球市场占有一席之地。全产业链接近实现国民生产替代。据悉,在SiC功率器件的研发和制造方面,国内半导体企业有杨洁电子、基础半导体、苏州能讯高能半导体、株州CRRC时代、中电五院、三安光电等

作为汽车公司,比亚迪也在积极布局碳化硅。据悉,比亚迪已投入巨资布局第三代半导体材料SiC,将整合材料(高纯碳化硅粉)、单晶、外延、芯片、封装等SiC基半导体全产业链,以降低SiC器件制造成本,加速其在电动汽车领域的应用。

在最近的一份报告中,比亚迪半导体产品总监杨表示,比亚迪的汽车级已经达到五代,碳化硅MOSFET已经达到三代,第四代正在开发中。目前,我们正在计划建立自己的生产线,我们预计明年将拥有自己的生产线。

轮胎1谁在虎视眈眈

同样,一些轮胎1厂商也开始看中碳化硅领域,试图进行投资布局。第1层(Tier1)是指向设备制造商供货的第1层供应商。

博世不得不提的是,2019年10月,博世高调宣布启动碳化硅相关业务。功率碳化硅半导体生产基地位于德国罗特林根,主要生产碳化硅晶片和MOSFET。

博世董事会成员Harald Kroeger指出,这将是博世133年历史上最大的一笔投资,再次强调了碳化硅(SiC)作为半导体材料在汽车行业的重要性。上一次关于碳化硅的讨论开始,还是大众与科锐、英飞凌的战略合作。

同时,博世还披露了其碳化硅产品——裸芯片的技术路线图,预计将于2021年底上市。基于客户需求的匹配,分立式MOSFET将于2022年初上市。

总部位于德国的ZF公司与美国碳化硅半导体公司Corey宣布建立战略合作关系,计划在2022年前上市SiC电驱动系统。

2019年4月,ZF首次采用SiC技术的电驱动系统已用于法国文丘里的电动赛车。SiC电力驱动系统具有更高的能量转换效率。ZF的目标不仅仅是电动赛车,它计划在3-4年内将SiC电驱动系统批量应用于乘用车。

还有德尔福,9月份宣布计划在下一个十年早期推出基于SiC芯片的逆变器。它认为800V碳化硅逆变器是“下一代高效电动和混合动力汽车的核心部件之一”。它与一家跨国OEM达成了一个为期8年、总额为27亿美元的项目。该项目预计将于2022年实施,初期推出的将是一款在800V电压下运行的高性能电动汽车。

再看中国,“不造车”的华为,说要做汽车零部件供应商,产品直接供应给OEM,也算是Tier1。2019年,华为哈勃科技投资有限公司投资山东田玉娥新材料科技有限公司,持股10%。2020年12月,企业调查显示,哈勃科技投资有限公司投资碳化硅外延片供应商田汉天成,认缴资金超过977万元。

随着新技术的跨领域融合,汽车行业迎来了重大变革,这些Tier1制造商也开始了向技术领导者的转型之路。

摘要

显然,现在碳化硅已经成为国内外汽车厂商的布局重点。无论是使用供应商的碳化硅产品,还是自己投资研发碳化硅,总之,如今新能源汽车的大爆发,彻底将碳化硅推向了技术浪潮的巅峰。

从硅(Si)到碳化硅(SiC)的转变不再是我们需要考虑是否会发生以及何时会发生的问题,而是我们已经身处其中。充分参与很多行业的大变革。这些行业的未来永远不会是一成不变的,它可能会产生前所未有的变化。而那些能够快速适应这些变化的厂商,必将收获丰硕的成果。

在线

在线

咨询

咨询

关注

关注